发布5份重要成果,2025年全国低碳日四川省主场活动在成都举行

成都生态环境 发布时间:2025-06-27 阅读数:2591

分享至:

6月25日,2025年全国低碳日四川省主场活动在成都举行。四川省生态环境厅党组成员、副厅长雷毅出席活动并致辞,四川省生态环境厅二级巡视员陈尧出席活动并发布有关成果。成都市生态环境局党组成员、副局长杨庆,成都市武侯区人民政府副区长刘莉出席活动并致辞。中国质量认证中心专家受邀就我国产品碳足迹管理体系建设与实施情况作主旨报告。

活动上,发布了《2024年四川省气候变化监测公报》《四川省气候变化事实、影响和风险清单(第二批)》《2024年四川省应对气候变化十大事记》《四川省应对气候变化2024年度进展报告》《四川省水泥行业减污降碳优良实践案例》,介绍了四川及青藏高原区域气候变化情况,展现了四川及重点行业应对气候变化进展与成效。成都环境资源法庭揭牌成立、成都市深化气候适应型城市建设启动、成都马拉松掀“碳中和热”、“碳惠天府”用户破300万等4个成都案例入选《2024年四川省应对气候变化十大事记》。

01

雷毅在致辞时表示,四川锚定建设美丽中国先行区,持续推进能源、产业、交通领域绿色低碳转型,大力培育发展绿色低碳优势产业和绿色生产力,主动适应气候变化不利影响和风险,应对气候变化工作迈出坚实步伐。他呼吁,以“双碳”目标提出五周年为新的契机和起点,坚持减缓和适应气候变化并重,汇聚起应对气候变化的磅礴之力,努力开辟绿色低碳高质量发展新局面。

02

杨庆表示,近年来,成都围绕积极推动碳达峰碳中和,持续推进低碳城市建设,深入推进空间、产业、交通、能源结构优化调整,积极搭建适应气候变化体系,深化碳普惠、气候投融资、近零碳排放区、碳足迹等领域改革创新探索,加强对外交流合作。他强调,将以更坚定的决心、更务实的举措、更扎实的工作,协同推进降碳、减污、扩绿、增长,积极探索超大城市绿色低碳转型发展新路径。

03

刘莉表示,武侯区紧扣扛牢“碳路先锋”的旗帜,厚植区域生态本底,加快传统产业绿色改造,大力发展氢能、新型储能、节能环保等绿色低碳优势产业,着力倡导简约适度、绿色低碳生活新风尚。日前,火车南站长寿苑近零碳社区入选生态环境部2025年绿色低碳典型案例,将深入践行绿色低碳发展理念,写入“雪山下的公园城市,烟火里的幸福武侯”新篇章。

01

关注点一:

气候风险凸显

适应气候变化紧迫性提升

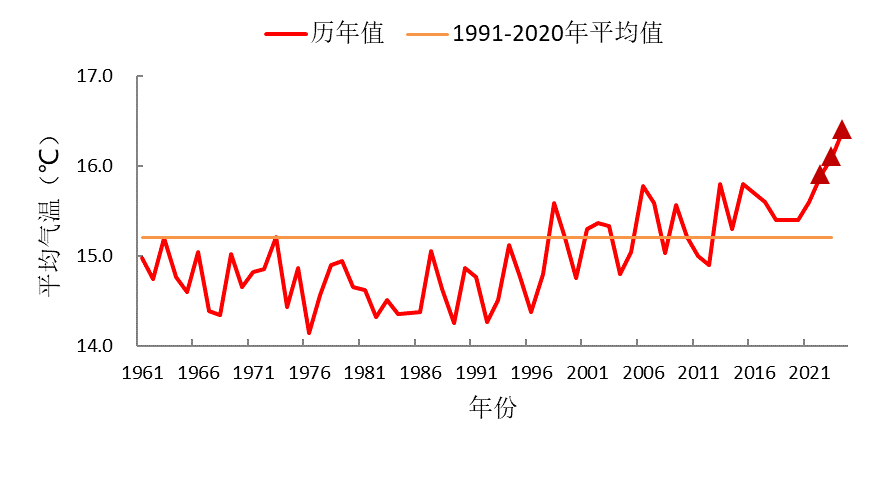

全球气候变化已是不争的事实。去年,是全球有记录以来最热的一年,首次比工业化前水平高出1.5℃;今年,全球继续保持历史高位。而根据省气候中心在活动上发布的《2024年四川省气候变化监测公报》显示,2024年全省平均气温达16.4℃,较常年偏高1.2℃,创1961年以来历史新高,连续第三年刷新最高记录。

作为世界“第三级”,青藏高原气候变化更为显著。根据发布的《四川省气候变化事实、影响和风险清单(第二批)》(简称《清单》),1961年以来,四川青藏高原区域(川西高原)年平均气温升高速率达0.25℃/10年,高于全省平均水平,近十年是川西地区近60年来最温暖的时期。曾经较少出现高温天气的川西高原,进入21世纪后高温天气明显增多。

气候变化不仅仅是温度升高,还产生广泛而深刻的影响。根据发布的《清单》,1990—2020年,贡嘎山冰川总面积缩小约38.94平方公里,每年平均面积减少1.3平方公里。近20年,川西高原植被生长季开始期平均提前速率为2.4天/10年,生长季变得更长。而未来预估显示,气候变化背景下未来几十年若尔盖湿地流域径流将减少,岷江上游大部分区域极端降水将增强;岷山大熊猫适宜栖息地面积都呈减少趋势,将迫使大熊猫向高海拔、更高纬度迁移,亟需应对气候变化挑战。

02

关注点二:

降碳步伐坚实

发展“含绿量”提升

今年是我国“双碳”目标提出五周年。近五年来,四川持续构建完善碳达峰碳中和政策体系,降碳取得积极成效。生态环境厅发布的《2024年四川省应对气候变化十大事记》显示,过去一年,四川气候行动亮点不少。比如,成都环境资源法庭揭牌成立,首个“森林四库”建设示范省,首次通过铁路运输动力电池,首批产品碳足迹地方标准,首份气候变化健康适应方案。此外,标志性成果众多,雅砻江流域水风光一体化基地累计发电量突破1万亿千瓦时,成都市“碳惠天府”平台用户数超过310万人,均彰显了我省应对气候变化的引领性和影响力。

绿色低碳经济是四川绿色低碳转型的亮点。去年,绿色生产力初步规模,新质生产力加快成势。四川着力发展光伏、动力电池、新能源汽车、绿色氢能等绿色低碳产业,加快建设世界级锂电产业基地和在全球具有重要影响力的光伏产业基地。积极抢占未来新赛道,进一步推动氢能全产业链发展及推广应用,首个大规模水电解制氢项目投入运营。全年绿色低碳优势产业增加值同比增长10.2%、增速持续领跑规模以上工业,“四川造”持续为全球绿色低碳转型作出贡献。

经济社会转型也取得标志性成果。能源领域,加快构建新型电力系统和新型能源体系,在建项目数量和规模创历史新高,可再生能源电力装机突破1亿千瓦,全省可再生能源电力消纳比重超70%。限额以上新能源汽车零售额同比增长35.3%,新增和更新城市公交车中新能源车辆占比超过90%,新能源汽车保有量突破140万辆,绿色出行蔚然成风。

积极稳妥推进碳达峰碳中和的同时,四川还强化适应气候变化行动。将气候变化挑战作为面临的国土空间规划面临的四大风险之一,深入实施适应气候变化“十大行动”。制定《四川省青藏高原适应气候变化行动方案》,推动成都、广元建设国家深化气候适应型城市建设,系统化全域推进海绵城市建设。规划建设现代水网,加快构建更安全可靠的电力系统,积极应对极端天气气候事件,稳步推进气候适应型社会建设。

03

关注点三:

深化改革正当时

碳足迹管理体系加快构建

应对气候变化是全面推进美丽中国建设的重要任务,也是深化生态文明体制改革的重要方面,四川在多个方面实现“破题”。比如,在监测领域,累计建设14个温室气体自动监测站,率先在全国形成温室气体自动监测网络。在产品碳足迹领域,发布首批产品碳足迹地方标准,涵盖白酒、电池级碳酸锂和氢氧化锂等产品。在市场机制领域,启动林草碳普惠机制建设,首次开展省内绿电交易,连续两年实现碳市场100%履约,碳排放权累计交易额突破10亿元。

本次活动主题为“碳路先锋、绿动未来”,由成都市武侯区人民政府、省环境政策研究与规划院承办,成都市生态环境局协办。省级相关部门及有关企业、高等院校、科研院所、技术机构、金融机构、学会协会和新闻媒体的代表约80余人参加活动。本次活动积极倡导绿色低碳理念,依托碳中和综合服务平台购买成都市“碳惠天府”机制下川西林盘项目的碳减排量实现碳中和。

值得一提的是,为号召更多市民加入绿色低碳行动,今天在人民公园也掀起一场低碳热潮。6月25日,“碳惠天府”携手成都图书馆(成都市古籍保护中心)、成都市人民公园、成都市生态环境宣传教育与对外交流合作中心,在人民公园共同呈现了一场别开生面的绿色聚会——“低碳生活 绿动天府”2025年“全国低碳日”主题活动。我们期望,通过公园这一亲民的窗口,将低碳知识传递给更多市民朋友,倡导绿色生活风尚。邀请大家从生活点滴着手: 选择绿色出行、节约每一度电、珍惜每一份资源。

文章来源:发布5份重要成果,2025年全国低碳日四川省主场活动在成都举行